经过艰苦努力,我省中职生就业率连续三年在95%以上

海南职业教育“三年翻身仗”战果初显

9月7日下午,在海南省机电工程学校校园内,刚开学的学生们朝气蓬勃,欢欣雀跃。近年来,通过中专职业教育,不少农村孩子以学到的职业技能和专业知识改变了命运。本报记者张杰摄

本报海口9月8日讯(记者陈成智)省工业学校2000多名新生入驻定安塔岭新校区、省艺校整体搬迁至桂林洋新校区、海口旅游职业学校近日将分批迁至白水塘新校区……进入9月,一批中职学校频频传出好消息。

这些学校发生的巨变,只是我省中职教育变化的一个缩影。经过两年多的大力扶持,我省中职学校占地面积小、办学规模小、实训设备差、“双师型”教师稀缺等问题,已经得到很大改观。

2006年12月18日,针对海南新兴工业、旅游业快速发展而职业教育发展滞后、技能人才匮乏的现状,时任省委书记、省长卫留成主持召开了省政府常务会议,审议通过了《海南省人民政府贯彻落实国务院关于大力发展职业教育决定的实施意见》。卫留成强调,海南职业教育要以就业为导向,紧密结合本省产业发展,有针对性地设置专业,学校要与用人单位深入沟通,开展“订单培养”和“定向培训”。

2007年4月,卫留成在省第五次党代会上要求“加强规划,整合资源,创新模式,大力发展职业教育”。

2007年1月30日,时任省委副书记、代省长的罗保铭,上任后的第一个专题调研就聚焦中职教育,他在省机电工程学校调研时,明确提出对职业教育要“重点支持、重点倾斜、重点发展”。

在2007年5月的调研及当年的全省职业教育工作会上,罗保铭又明确提出“用三年时间打好职业教育翻身仗”。

省政府随后开始加大对职业教育的投入:投入3700万元解决省机电工程学校一度面临“无处办学”的难题;投入4900万元为省工业学校走出大山拓展办学空间;16个市县职教中心全部建成……省高级技校、省经济技术学校、省华侨商业学校、省银行学校、省商业学校、省艺校、海口旅游职业学校也得到了大力扶持,面貌为之一新。海口市、三亚市政府投入巨资,建设海口旅游职业学校和三亚技工学校。2007年至2009年,全省职业教育总投入达17.4亿元!

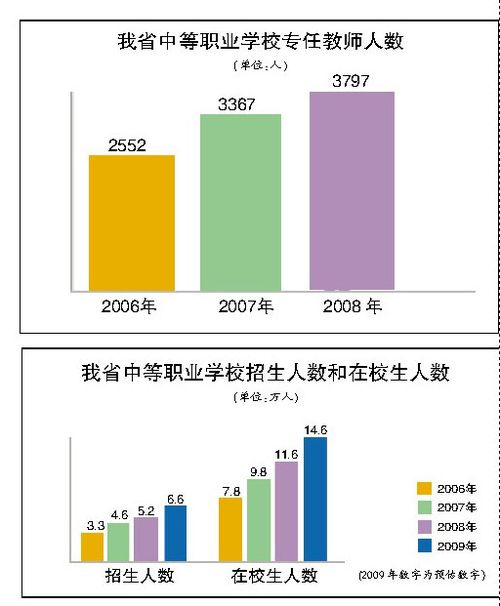

在各级党委、政府的高度重视和积极的政策扶持下,“上职校学一技之长,用知识和技能改变命运”的观念深入人心,学生就读中职学校的热情空前高涨,2006年至2008年,我省中等职业教育招生分别为3.3万人、4.6万人、5.2万人,今年将完成6.55万人的招生任务。预计中职在校生规模将突破15万人,短短2年多时间,在校生人数几乎比2006年翻了一番。

“以往在保姆市场上,初中毕业的女保姆很多,现在中职教育大发展后,想找个初中毕业的小保姆都难。”省教育厅职成教处负责人告诉记者。

与此同时,海南中职教育积极探索创造的“三段式”教育模式、集团化办学、开设“村官班”及扩大招生规模等举措,受到了教育部的高度肯定。

就业率是职业教育成败的重要参照。两年多来,各中职学校“面向市场设专业、面向岗位设课程”,紧紧围绕海南产业发展需求,培养了大批汽修、机电、酒店管理、高尔夫、热带农业等方面专业人才。2006年,我省中职毕业生就业率为91.1%,低于全国95%的平均水平。2007至2009年,我省中职生就业率连续三年在95%以上。

在努力扩大招生规模、拓展办学空间的同时,省政府下大力气增加职教实训设备投入,招聘“双师型”教师。2007年,省编办积极为省属中职学校核编并为其增加编制600个以上。2007年、2008年年底,省教育厅两次组团,赴天津工程师范学院等国内知名院校招聘了近200名双师型教师,充实到各省属和市县中职学校,各校也面向社会和企业招聘了一批教师。2008年,海南职教实训设备资金投入超过2000万元,用于建设1个省级共享型实训基地,5个专业性实训基地。

短短两年,海南职教的“三年翻身仗”,可以说基本取得了预定战果。

喜见中职教育几何级变化

短短两年,海南职教的“三年翻身仗”可以说基本取得了预定战果,呈现出几何级增长。如此发展势头,着实让人感到欣慰。

就业为民生之本,而教育又是就业之本。在社会就业形势严峻的今天,大力发展职业技能教育,实乃当务之急。我省职教事业的迅速发展,正是政府重视民生、重视就业的反映。职教大发展,给众多上不起大学的人有了更多选择。越来越多的青少年走出职业教育的大门,不但满足了社会、企业的人才需求,也给他们的家庭增加了收入,带来了希望。

职教大发展,为海南的产业发展提供了人才支撑。众所周知,资金、技术、少数尖端人才可以引进,但高素质劳动者和技能型专门人才只能靠自己培养。近几年来,海南的化工、汽车制造、旅游等产业发展迅速,对专门人才和技工的需求越来越大。海南职业教育的快速发展,正可以为社会快速培养急需人才。当一大批受过技能培训的劳动者走进工厂,走进酒店,为企业发展贡献力量时,我们的社会,也就有了一支壮观的专门人才队伍,可持续发展也就有了保障。

(南海网-海南日报 陈成智)