CAI要“辅助”在点子上

——CAI数学课件制作的理论探讨

□ 教导处 刘洁仪 秦景昌 詹海潮

目前,中学数学课堂教学中,往往以学生听懂和学生会做(包括模仿)作为教学的终结。这种不良现状,其要害就是忽视了科学的正确的技能训练。知识可以通过语言或文字记叙传授给下一代,而技能是保证每个学习者对知识内化的必要手段,技能训练的好坏,直接影响学生对当前知识的理解和运用,甚至进一步影响学生的下一步学习。基本技能不能通过语言、文字直接传授给学生,应该在老师指导下,通过学生独立的操作训练去完成,至于能力,应该被理解为有效益的双基。因此,课堂教学中,打好技能训练的基础,科学地帮助学生进行技能训练是课堂教学取得效益的主要课题。

计算机既有变化无穷的“形”和“色”的功能与极强的表现力,可以对课堂教学的内容反复重现,为学生提供直观形象的学习资料,提供技能、技巧训练的典型例题和习题,作出画图示范、演算示范、证明示范,创造出一种新颖的教学情境;又有监控功能与统计数据、判断正误等功能,因此可以辅助我们解决传统教学中难于解决的问题。

一、创设情境,引导探索

数学技能是以数学基础知识作为操作的程序或步骤的行动和方法。它应包括动脑思维的内部操作技能和动手、动口的外部操作技能。数学技能的训练就是通过动脑思维的内部操作训练,最终以动手、动口的外部操作技能训练来完成,并达到行动的熟练自动化程度。因此,数学技能是通过课内外的数学练习而获得的,数学技能的训练,教师不能包办代替,必须由学生自己独立进行操作。如何给学生提供一个动脑的最佳情境,这是课堂教学需要解决的问题,而计算机优越的功能为我们提供了充分的辅助。

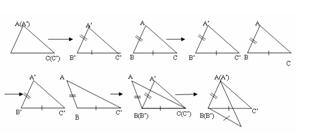

例如在《三角形全等的判定(三)》这个课例中,引入新课时,首先,操作电脑显示出一系列的动态图形:两个互相重合的三角形?ABC和?A’B’C’——拉开?ABC——闪动边AB和边BC,它们的长度不变——伸长(或缩短)边AC,形成新?ABC——将?ABC向?A’B’C’方向移动,使到B与B重合,C与C’重合(或A与A’重合)。如下图所示:

这样,学生通过观察比较,发现新的?ABC与?A’B’C’不能重合,再引导学生猜想:“是不是线段AC的长度也不变,两个三角形就重合呢?”让学生思考、议论后,立即利用电脑演示,引导学生一步一步地画出:一个?A’B’C’,使它的三条边与已知的?ABC的三条边分别相等。再让学生剪剪、拼拼,学生很快地作出结论:“哦!这两个三角形是全等的。”从而确信“边边边公理”。

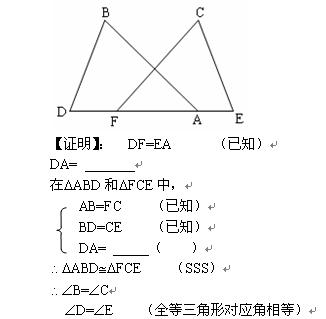

在分析这一节课例题的已知条件和解题思路的过程中,通过电脑屏幕上闪示相应图形,吸引学生的注意力,加深学生对条件的理解,引导学生积极探索解题思路。

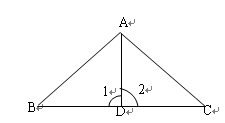

如例题1:?ABC是钢架,AB=AC,

AD是连接点A与BC中点D的支架,

求证:AD?BC.

在分析时,首先用电脑显示图1,再配上条件:“AB=AC,BD=CD”,问能否证明?1=?2?这时,利用电脑闪示条件相应的图形,把相等的线段换上另一种颜色,再加上相等的标志,从而创造一种思维情境,使学生明确问题的条件,找出解题的思路:要证两角相等,可证这两个角分别所在的两个三角形全等,然后去寻找这两个三角形全等的三个条件。这样学生能很快解决这个问题。然后将点D往上移,得到图2;往下移,使B、D、C三点共线得到图3(这是一种特殊情形)。对于图2和图3,配上同样的已知与求证,学生就知道用同样的方法去证明?1=?2了。在图3中,由于?BDC是一个平角,便得到AD?BD,从而例1得证。

在分析时,首先用电脑显示图1,再配上条件:“AB=AC,BD=CD”,问能否证明?1=?2?这时,利用电脑闪示条件相应的图形,把相等的线段换上另一种颜色,再加上相等的标志,从而创造一种思维情境,使学生明确问题的条件,找出解题的思路:要证两角相等,可证这两个角分别所在的两个三角形全等,然后去寻找这两个三角形全等的三个条件。这样学生能很快解决这个问题。然后将点D往上移,得到图2;往下移,使B、D、C三点共线得到图3(这是一种特殊情形)。对于图2和图3,配上同样的已知与求证,学生就知道用同样的方法去证明?1=?2了。在图3中,由于?BDC是一个平角,便得到AD?BD,从而例1得证。

这样用电脑配合进行分析,使题目中的条件非常清晰、易懂,便于学生独立地寻找解题思路,收到很好的教学效果。

这样用电脑配合进行分析,使题目中的条件非常清晰、易懂,便于学生独立地寻找解题思路,收到很好的教学效果。

二、加大容量,限时训练

练习是学生在教师的指导下,有组织有目的的学生活动,是知识转化为技能的基本途径。因此,合理地加大课内练习容量,对于学生技能的形成具有重要意义。

要提倡课内学生训练大运动量,除了最大限度避免教师在课堂上的包办代替现象外,还要注意对学生训练的限时和科学有效地安排练习。

技能是一种方法和行动,它必然存在一个效率问题。效率是一个分数,讲的是单位时间做最多的事情,所以对学生提出限时训练是符合技能训练的规律。如何做到科学、有效的训练,首先解决的是本课时内所有练习的变式关系。我们要求学生在课堂上限时完成必要的基础训练外,还要进行变式训练,使训练题目的内在关系充分显露。

运用电脑多媒体辅助数学技能训练,能有效地进行一题多变,多题一解,一题多解的教学设计,极大地丰富了课堂的教学内容,达到了大运动量进行课堂练习的目的。

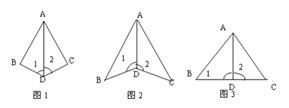

例如,在《三角形全等的判定(三)》这个课例中,把例1中的?ABC的图形分解为两个小三角形?ABD和 ?ACD,再进行平移、伸缩、旋转、翻转,逐个变化过程由电脑演示,得到8个新的图形:

这8个图形都是从本节课课本上相应的练这八个图形却是从本节课课本上相应的练习题和例题中整理得到的,利用这些图形编成8道练习题,并在练习题的设计上采用了填空、选择的形式,把三角形全等的判定过程中关键步骤留空,方便学生操作。有意识地加强基础训练和变式训练。

(其余题略)

学生通过这样一组习题的练习,认识到虽然这些图形中每一组三角形的相对位置不同,但三边对应相等的本质不变。从而即使学生能从变化之中寻找不变的本质属性,又能以不变应万变,缩短讲授的时间,加大数学的密度。

这样,利用计算机辅助教学,在45分钟内,引导学生对“边边边”公理的探索,从不同角度讲授两道例题,同时,让学生完成13道几何练习题,比只能解决三四道几何题的传统教学的内容丰富得多。

在加大训练容量的同时,也狠抓学生的限时训练,运用电脑多媒体技术,可以对学生练习时间进行控制,实行“定时定量”的措施,使学生在限定时间内积极开动脑筋,获得最高的效率。为此,我们将13道练习题分成三组进行限时训练,填空、选择题每题不能超过1分钟,使学生注意答题的速度和准确程度,有效地培养了学生的数学技能,提高数学的解题能力。

三、及时评价,调整学习

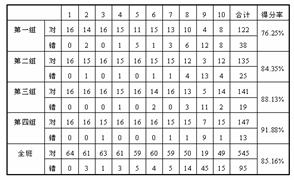

课堂教学反馈是对课堂教学实行控制的重要手段,要使课堂教学达到优化控制,必须注意及时取得反馈信息,并根据反馈信息及时调控教学,做到教学有的放矢。在这节课里,前面提到的13道练习题编成在三组练习,每当学生在电脑上进行限时练习时,利用电脑网络的监看功能,通过教师用机随意抽查学生的答题情况,及时了解学生的反馈信息。每当学生在电脑上完成一组练习后,马上利用电脑,将学生的答题情况统计并列出两种统计表,表一主要统计每个学习组、每道小题的答题情况,如第二组练习的成绩统计表:

从这个表发现第9列即第5题第1空做错的同学较多,就具体分析错误的原因,着重评讲这道题,其他题就略评或不评。这样有的放矢地教学,既能节约堂上时间,又能尽快地纠正学生的错解,提高课堂教学的效率。另外,在表上有一项是每个学习组的得分率,当学生通过这些数据知道自己所在学习组的名次,全组答对的有多大比例时,显出情绪激动。这样,既可根据初二学生的年龄特点,提高他们的积极性,调整自己的学习,又能形成学习组间的竞赛,增强他们的上进心。

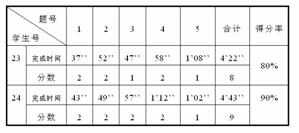

表二主要统计每个学生完成每道题的答题时间和所得分数:

学生还可根据表上提供的数据,检查自己的答题速度和准确度是否有改进,增强了学习的自信心,从而更努力地训练自己,培养自己的数学技能,提高数学解题能力。

四、课外作业,强化训练

过去,在技能训练长期失控的状况下,课堂教学的一个最大困难就是无法解决学生的实际程度与教学进度的矛盾。教师为完成教学进度已付出了许多精力和时间,就不大可能要求他们在课堂上使所有学生在不同程度上都学有所得,更谈不上帮助学有余力的学生超前学习,帮助学习有困难的学生赶队。我们提倡教学工作应两手抓,一手抓传统的以教学进度为主的课堂教学;一手抓每天利用课外的一点时间(10分钟以内)提高学生的学习程度,这样有利于课堂教学进度与程度之间矛盾的解决。

我们尝试每天在做数学作业前有计划、有系统地对以前所学过的内容,以限时和准确表达为标准重新训练一次,即每次10分钟做15道小题(这些小题与教学进度无关)。

这些训练由电脑辅助进行判断正误、统计成绩,记录每个学生的情况。当某个学生在“定时定量”训练环节达到要求的程度后,再转入“定时不定量”的训练环节,使学生在10分钟内完成的题量越来越多(超过15道);或转入“定量不定时”的训练环节,使学生完成15道小题的时间越来越短(少于10分钟)。

这样,由于电脑的介入,无论课堂内外,都逐渐形成一个大搞基础训练的教学氛围,帮助学生形成“准确”、“快速”的数学技能。

综上所述,利用计算机辅助教学,能增加学生自己独立操作的机会,加大课堂容量和实施限时训练,并对学生课内练习及时反馈,有效地培养学生的数学技能。

(本文1997年10月被中国教育学会中学数学教学专业委员会评定为国家一等奖,同时发表在1999年12期《中小学教材教学》杂志上。)