横向沟通,纵向衔接

――中小学综合实践活动课程的系统整合与实施

长沙市长郡中学 周小青

摘 要:

综合实践活动课程的实施需要有大课程视野,从横向来看,综合实践活动要与学科课程有机整合,使学科知识在综合实践活动课程中得到延伸、重组与提升,同时综合实践活动中所发现的问题也可以借助学科教学加以拓展和加深,另外也要对综合实践活动三条线索进行合理设计,使人与自然、人与社会和人与自我三块内容有效沟通;从纵向来看,综合实践活动课程要将小学、初中和高中的课程目标、课程内容以及评价体系加以衔接,使课程实施更加具有可操作性。为此综合实践活动课程需要系统构建,从而整体推进课程的实施。

关键词:

综合实践活动课程 系统构建 横向沟通 纵向衔接

综合实践活动课是新课程改革的亮点,也是难点。经过这几年的探索,很多学校也都认识到了这门课程的价值。但从操作层面来看,不少学校实施这门课程感到困难重重,实施的效果确实不是令人非常满意。那么如何才能更好的开设这门课程,我校申报了教育部“十五”规划课题《中小学综合实践活动系统构建与实施的研究》,从理论和实践两个层面来探讨如何有效实施综合实践活动课程。

一、实践的反思

1.需要大课程视野

综合实践活动课程设计需要大课程视野,有些地方和学校在开设综合实践活动课程的时候,仅仅局限于小学、初中或高中某个阶段来设计综合实践活动课程,缺乏全局观念,没有从小学至中学进行系统构建,致使综合实践活动课程条块分割,无法有机联系。这也就导致小学、初中和高中三个学习阶段没有很好的衔接。

2.需要科学评价体系

目前综合实践活动课程在实施过程中还缺乏一套具有可操作性的评价体系,难以从小学到高中对综合实践活动课程进行科学评价。我们需要建立和完善综合实践活动课程三个评价体系,一个是对学生学习效果的评价,一个是对教师教学的评价体系,另外一个是学校执行综合实践活动课程实施情况的评价。同时综合实践活动应该纳入中考和高考,否则这门课程在应试教育还很盛行的情况下,有些学校在开设这门课程时容易受冲击,从而难以保证效果。

3.需要系统师资培训

任何一门课程最终需要教师来执行,教师的专业素养和教学能力也就决定课程的实施水平,而从教师层面来说,“综合实践活动课程的指导教师确实缺乏系统培训,甚至没有参加培训,对综合实践活动的理念把握不准,导致综合实践活动课程实施过程中有效性不够。”1因此需要对教师进行系统培训,培养一批具有现代教育理念可以承担综合实际活动课程的教师队伍。

4.需要学科之间整合

综合实践活动课程是一门综合性的课程,它不是单纯的学科课程,它与学科课程当中的实践探究活动存在交叉的地方。因此我们在执行这门课程时需要打通学科间的隔阂,使综合实践活动课程与学科课程有机整合。同时还要妥善处理好综合实践活动的各个指定领域的内部关系以及指定领域和非指定领域之间关系,使它们融为一体。

基于以上思考,我校利用原来教育集团办学的优势,从横向对综合实践活动课程进行学科整合,从纵向对综合实践活动课程进行有效沟通,从而对综合实践活动课程进行系统整合。

二、系统整合

(一)课程整合思路

1.横向沟通:首先要正确处理综合实践活动与学科课程的内在联系,可以将学科课程中实践探究内容拓展到综合实践活动课程来实施,解决学科教学难以在课堂上开展实践探究的困惑,同时综合实践活动遇到的一些专业知识可以让学科教师来加以指导,妥善处理好综合实践活动课程和学科课程的关系。其次要从人与自然、人与社会、人与自我这三条线对综合实践活动内容进行合理设计,使三条线能够有机融合,让学生在综合实践活动过程中能够经历不同的领域,从而培养他们的综合素质和实践能力。

2.纵向衔接:中小学生的身心发展是一个渐进的发展过程,思维水平和能力特点呈现年龄差异,那么设置综合实践活动课程主题时应该符合学生的思维发展水平,从而使小学、初中和高中能够系统联系有机衔接,综合实践的难度和复杂度呈螺旋式上升。

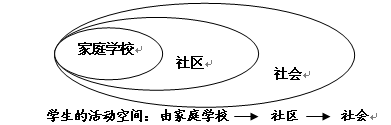

3.空间拓展:学生的活动空间是由家庭、学校开始,然后延伸到社区,最后再扩展到整个社会。我们在设计综合实践活动时,应该让学生的研究空间和视野由身边逐渐拓展到整个自然和社会,研究范围应该符合学生的能力和兴趣。

4.方式融合:开展综合实践活动课程的的活动方式要多种多样的,要把参观、访问、实验、调查、统计、动手操作、体验、反思、手工制作等紧密结合起来;实施的途径也要多种多样,要积极开展研究性学习、社区服务和社会实践、劳动技术教育、信息技术教育、班团队活动、科技节、艺术节、体育节等实践活动。

(二)课程内容体系

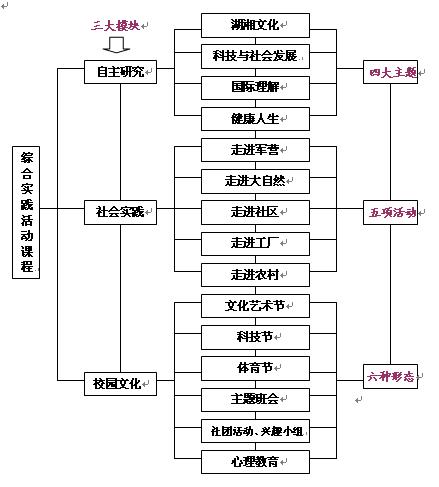

为了使中小学综合实践活动课程能够有机融合,相互渗透。我校结合自身实际和本地特色对课程内容进行了整合,构建了三大模块,四大主题,五项活动,六种形式,从而使中小学综合实践活动课程内容有系统性、层次性、丰富性。

三大模块,我校为了便于操作,把四大指定领域和非指定领域划分为三个模块:自主研究、社会实践、校园文化,这三个模块并没有割裂,而是有机联系、相互渗透。

四大主题,我校以主题融合的形式来开展,形成四大主题:湖湘文化、科技与社会发展、国际理解、健康人生,这样使小学和中学能够有机融合,使研究内容有系统性,使研究难度有层次性,使研究形式更具丰富性。为了更好的让指导教师能够准确的把握这四个主题,我校对这四个主题进行了分解,在各个年级预设了很多有层次的相互衔接的小研究主题。同时鼓励教师和学生在实施过程中生成新的研究主题。实践证明有了预设主题,教师在教学中就不容易失去目标,学生也容易把握研究的方向。

五项活动,为了深入开展社会实践,我校将社会实践设置五项活动:走进军营、走进大自然、走进社区、走进工厂、走进农村,并且根据学生的身心发展状况来开展实践活动。

六种形式,我校将非指定领域分为六种形态:文化艺术节、科技节、体育节、主题班会、兴趣小组、心理教育等。每年根据学校的实际来安排各种主题活动。具体关系如图所示:

(三)课程评价体系

1.纳入升学考核

我校在小学升初中,把是否参加综合实践活动课程作为一个重要的考核指标,我校不仅仅是看学业成绩,还要看参加综合实践活动课程的情况,并考察学生的综合素质。在中考的升学评价中,我校非常重视学生综合素质,把综合实践活动作为重要的参考指标。而到了高中,我校制定了《长郡中学综合实践活动课程评价方案》,采取学分制,要求学生必须修满一定的学分才能准予毕业,并在学分认定上做了详细规定。

2.纳入教师考核

为了整体推进综合实践活动课程,我校对综合实践活动课程的工作量给予政策倾斜,每节课算两个课时的津贴。同时为了鼓励教师积极承担综合实践活动课,还把是否参与综合实践活动课程作为教师评优评先职称评定的一个重要指标,对承担过综合实践活动课的教师给予加分优惠。

三、实施策略

1、分解目标预设主题

综合实践活动课程目前实施效果不太理想,一个重要的原因在于国家虽然颁布了课程指导纲要,但是这门课程只有总目标,没有年级分目标,更没有确定的课程内容。综合实践活动是一门开放的课程,但是对于我们一线教师来说开放也就等于漫无边际,实施起来就容易失去操作的“抓手”。这也正如

2、制定教师指导纲要

综合实践活动课程最终要靠教师来执行,为了使综合实践活动课程能够深入开展,学校根据实际情况制定了《中小学综合实践活动课程实施教师指导纲要》,纲要从课程目标、课程内容、课程实施建议、课程评价等几个方面进行了详细规范,指导教师拿到《指导纲要》后,就能够明确各个不同阶段的活动安排,并按照要求来认真实施。

3、合理安排实施时间

教育部提出开设综合实践活动课程要注重“分散与集中”灵活实施,但是在操作中很有可能就会出现这样的情况,“分散”就变成了“冲散”,有些学校的综合实践活动课程在实施过程中由于升学的压力,就容易被冲散被挤压,最后导致留于形式。“集中”也就变成“集合”,把所有的课时集中在某一周全部开展,也就使综合实践活动课程在开展时,采取高强度灌输,难以取得较好的效果。我校处理好了集中与分散之间的关系,使综合实践活动课程在时间上有充分保证。

首先在自主研究方面,我校把研究性学习和校本课程利用星期一下午交叉开展,同时要求学生积极利用双休日开展一些需要在校外开展的活动,也就比较好的解决了分散与集中的关系,保证研究性学习的时间。

在社会实践方面,我们把社会实践设置了五项活动,走进军营、走进大自然、走进社区、走进工厂、走进农村。这五项活动又根据不同年级的实际特点,按照学生的身心发展规律和特点来开展。

|

社会实践 |

小学低年级 |

小学高年级 |

初一 |

初二 |

高一 |

高二 |

课时安排 |

|

走进军营 |

|

√ |

√ |

|

√ |

|

一周 |

|

走进大自然 |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

√ |

每个学期2天 |

|

走进社区 |

√ |

|

√ |

√ |

√ |

√ |

每个学期3天 |

|

走进工厂 |

|

√ |

|

√ |

√ |

|

一天 |

|

走进农村 |

|

|

|

|

|

√ |

利用暑假开展一周的农村生活体验 |

这样使综合实践活动能够有计划进行,而不是盲目开展。同时我校要求各年级开展每一项活动都要有目的有计划,有活动主题,这就使实践活动有效果。

4、制定各种规章制度

为了保证综合实践活动能够贯彻落实,我校制定了以下相应的规章制度:

师资配备制度,按照《综合实践活动指导纲要?总则》的要求,教师全员参与,实行“团体指导,协同教学”。

项目责任书制度,考虑到学生活动小组的数量,学校规定每位教师必须指导两个以上的研究性学习小组,指导教师与教科室签定项目责任书,教科室定期检查项目的执行情况。

教师工作量制度,班主任作为本班各小组指导教师的召集人,每周加一个课时,指导老师指导一次算两个课时。

教师奖励制度,根据教师的课程开发能力以及指导学生的态度、能力和效果等对指导教师进行团体奖励或个人奖励,每年年终进行总结表彰。

教师教研制度,每周综合实践教师要进行集体备课,商讨本周教学任务和活动安排。同时还定期召开研讨会,对在实施过程中遇到的各种问题进行研讨,商讨解决办法。

总之,通过两年多的实践探索,我校对综合实践活动课程形成了一个系统的实施框架,在如何整体推进综合实践活动课程取得了一些经验,但是如何更有效的实施这门课程我们还需要在实践中不断进行深入研究。

参考文献:

1.姜平,《综合实践活动课程的整体推进与校本化实施》,首都师范大学出版社,2006年4月

2.郭元祥,《综合实践活动课程目标的具体化、个别化、情景化――课程目标解析(一)》《福建教育》,2006年12月

3.丁玉祥,《初中综合实践活动课程体系的建构与实践研究》,《教学与管理》,

4.郭吉成,《整体设计校本实施――普通高中综合实践活动校本实施的构想与实践》,《网络科技时代》,2007年3月

5.吕佳,《注重综合实践活动课的有效整合》,《教学与管理》,

6.姜平,《综合实践活动校本化实施策略(二)――综合实践活动内容开发过程中的偏差与纠正策略》,《网络科技时代》,2007年3月

7.杨春艳,《构建综合实践活动课程体系》,《吉林教育》,2006年9月

作 者:周小青 湖南师范大学教科院2004级教育硕士

联系地址:长沙市长郡中学教科室

邮 编:410002